トートロジー的思考によって曖昧な物事を定義する

はじめに

皆さんは、トートロジーという言葉をご存知だろうか?

論理学で用いられる用語で、AまたはAではないという命題のこと。

全てにおいて当てはまる。

トートロジーの具体例

- 何かに挑戦した結果は、成功するか失敗するかである

- 生物は、生きているか死んでいるかである

- 一日は、夜か昼かである

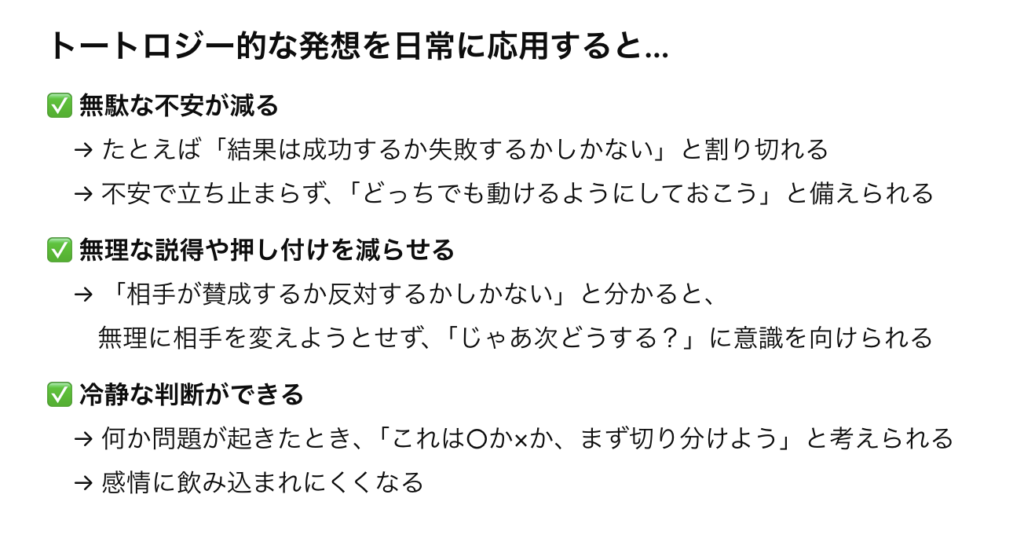

当たり前のことを言って何の役に立つのか?

一日は、夜か昼かである。

その通り。

これが何の役に立つのか?

物事を論理的に考える一助になるだろう。

トートロジーに考えられないと、自分の考えていることが曖昧なままになる。

相手の話を聞いているときに、もやもやとした感情を抱いたとする。

この時、トートロジー的に思考すると、この人の言っていることを自分は理解できているか理解できていないのか?理解できていないだろうとなる。

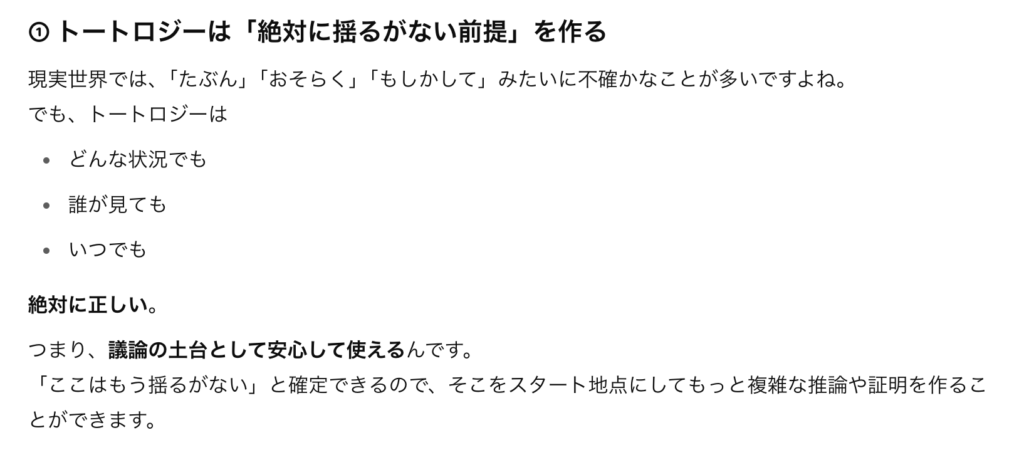

トートロジーは命題を作り出すという意味において、論理的思考の原点になる

太陽は、燃えているか燃えていないかだ。

というトートロジーを考え出す時、太陽という具体例から始まり、燃えているという状態、そして、燃えていないという状態の両極端の状態を想像することができている。

何か問題が起こった時も、主語から原因を考え出すことができ、さらに、両方のパターンを想定することができる。

そのため、それを足がかりにして、思考を進めていくことができる。

一見、当たり前のことを言っているように思えるが、トートロジーという命題が議論の出発点となる。

トートロジーという言葉に触れたきっかけ

以下のYouTubeのショート動画のコメントに書いてあった。

善と悪の定義をしてみてくださいという問いかけに対し、良いことと悪いことと答えている。

これがトートロジーと言っているが、本来の用途と異なるのではと思う。

小泉孝太郎さんが、当たり前のことを言っている語録が流行っている時があった。

どちらかというと、先ほどの善悪の定義の事象は、小泉語録に近い。

「私がここにいる、それは、私が存在しているからだ」というような論理展開。

つまり、同じようなことを反復しているということ。

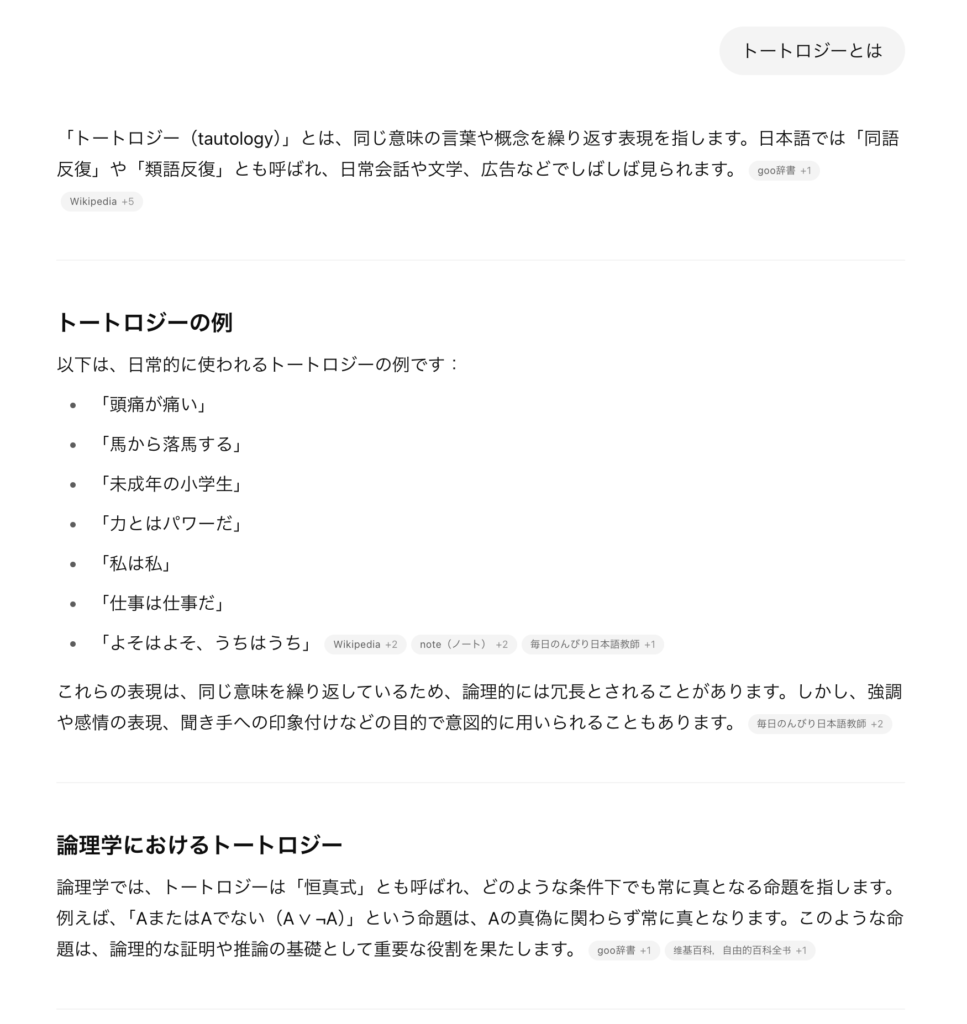

ChatGPTの見解

ChatGPTに相談したことも掲載しておこう。

トートロジーについての理解を深めていただきたい。

この記事で語っているのは、論理学におけるトートロジーで、YouTubeの善悪の定義は、日常的に使われるトートロジーだった。

2026年もトートロジーを活用していけたらいいですね