4万年前の世界と氷河期展

はじめに

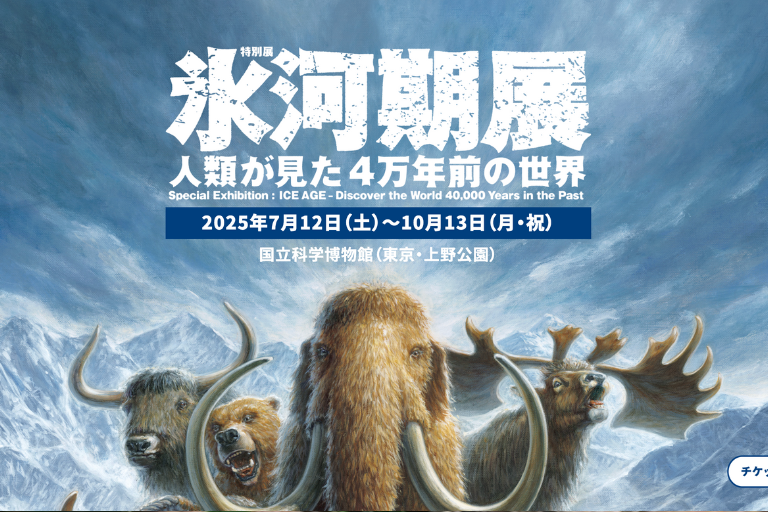

東京上野にある国立科学博物館で氷河期展というのをやっている。

それに行く前に、4万年前の世界について書いておこう。

4万年前

西暦は2025年だから、4万年前は桁が違う。

40000 / 2025 ≒ 20

つまり、西暦を20倍したら40000年前という数字になる。

それくらい前のお話。

4万年前の世界の仮説

仮説を立てることから始めよう。

少し、以下のホームページを見てしまったが、4万年前の世界について、自分の頭だけで考えたい。

4万年前の地球はとても寒冷だった。

マンモスなどの大型の生き物が幅を利かせていた。

人類は寒い中、なんとか生き延びていた。

中には、寒すぎて命を落としてしまう人もいた。

4万年前の世界についての知識

それでは、生成AI(ChatGPT)を活用していこう。

4万年前の世界についての知識

―――――――――――――――――――――――――

4万年前の地球では、氷河が大陸の広範囲を覆い、気温は現在より平均で10度ほど低かったとされている。北半球の大部分は厚い氷に閉ざされ、海面は今よりもおよそ100メートルも低かった。そのため、現在では海の底に沈んでいる土地が陸として現れており、ユーラシア大陸とアフリカ、そして日本列島とユーラシア大陸の間にも陸続きの時期があったと考えられている。

この時代の人類は、主にホモ・サピエンス(現生人類)であり、ヨーロッパにはネアンデルタール人も生きていた。彼らは火を操り、動物の毛皮をまとい、洞窟の奥に住居を構えていた。狩りではマンモスやバイソン、トナカイといった大型動物を集団で追い詰め、石器や槍を使って仕留めていた。

また、4万年前は「芸術の誕生期」とも呼ばれる。フランスのショーヴェ洞窟やスペインのアルタミラ洞窟では、この時代の人類が描いた壁画が発見されている。動物たちが力強く描かれたその絵には、単なる記録ではなく「祈り」や「象徴」としての意味が込められていたと考えられる。つまり、人類はこの頃すでに「思考する存在」になっていた。

一方で、氷期の厳しい環境は常に命を脅かすものだった。飢え、寒さ、そして獣たちとの闘い。人類は自然に抗うよりも、「自然とともに生きる」術を学んでいったのかもしれない。天候の変化を感じ取り、星の動きから季節を知り、火を囲んで言葉を交わす。そうした積み重ねの中で、私たちの祖先は「社会」や「文化」の原型を形づくっていった。

以上。

実際に行ってみて

すごい人だった。

上野公園には、多くの人が集まっていた。

展示を見ているというよりも、人を見ているようだった。

9月に友達と万博に行った時よりも混雑していた。

剥製?のようなクマがリアルだった。

現代でも人が熊に襲われるということがあったが、昔から熊は凶暴な生物だったのだろう。

コメントを残す