日産スタジアムのワンオクライブと自分の内面 ー精神的には自立しているけど、ワンオクには感謝するー

はじめに

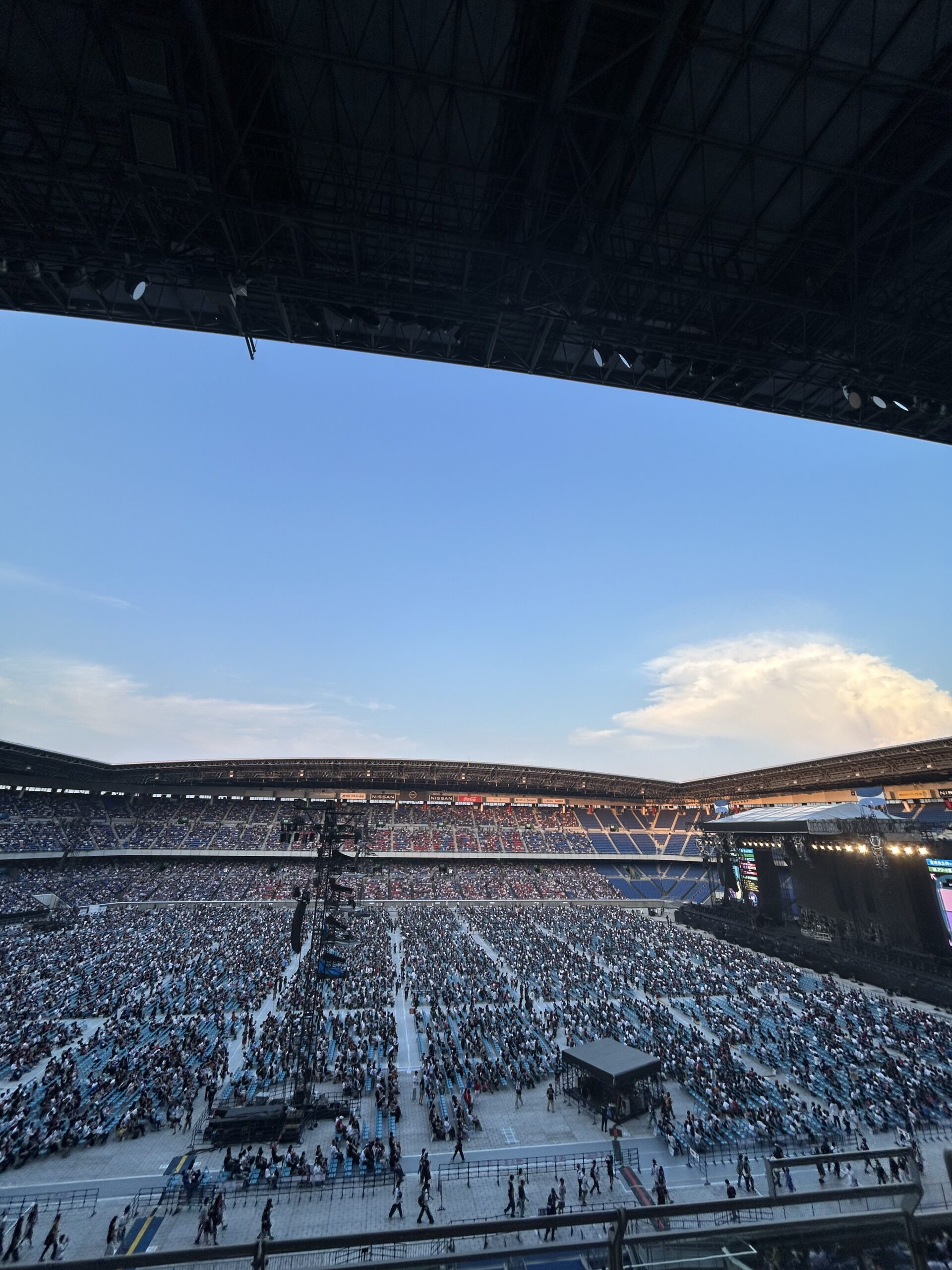

日産スタジアムのライブに行ってきた。

大学生の時との比較

大学生の時のライブと比べて、自分自身に変化があった。

音楽自体に依存しているかどうかという違い。

ライブに行く価値

家で音楽を聴いてた方が、音楽自体に感動できる感覚はある。でも、ライブでしか味わえない感覚もあって、だから、ライブに行く価値はあると思う。

自分の強み

みんなマイクを向けられたときに、英語の歌詞が歌えてなかった。けど、自分は普通に歌っていたというのが、10年位前の「we are」の時もあった。この強みは今後も生かしていきたい。

DETOXアルバムで伝えたいことを全て詰め込んだライブ

今回のライブでは、アルバムで言いたかったことを全て詰め込んだのではないかと思う。

ライブ参加の仕方と音楽体験の深め方

聞き方・参加の仕方として次回を変えようと思っている。

今回の参加の仕方は、手を挙げたり頭振ったりとか、自分が自分を出すっていう形がメインだったけど、それだけだと歌詞の意味や音の一つ一つに集中できなくなってしまう。

だから次回は、集中して一音一音聞くっていうのをやってみたい。家でYouTubeを見ているのと変わらないかもしれないけど、ライブ会場だと臨場感を味わえるし、音楽体験がより深まるのではないかと思う。

ライブの前後での音の聴き取り変化

ライブの後にApple Musicを聴いたとき、聞き取れる音の数が多くなったように思う。

ギターとベースとドラムとボーカルが1つになって音が進んでいくけど、それぞれの音に含まれる要素を解像度高く認識できるようになっていた。

ライトと炎の演出と音圧

入場時に配られた腕につけるライト。曲に合わせて光っていて美しいと感じた。

会場にいる7万人が作り出す光のインスタレーションアート。炎の演出もすごかった。

2階席で見ていたから、振動とかはあまり伝わらなかっただけど、充分な音圧があった。

スタジアムのライブを成立させているワンオクがすごい。

スーツケース問題と現実的な工夫

万博の時にも思ったけど、スーツケースの置き場所に困る。

今回は新横浜駅に着いてからもコインロッカーがすべて埋まっていた。

今日泊まるホテルに遠くから来た人は預けるんだろう。

自分は青春18きっぷでギリギリの時間に来ていたから、新横浜駅に着いてから、スーツケースの置き場所に困った。

もちろん、駅にあるコインロッカーはすべて埋まっていた。

以前、東京に行った時に、東京駅のコインロッカーがほとんど埋まっていたけど、それよりも、コインロッカーの数自体が少ないから、もちろん新横浜ではコインロッカーは空いてなかった。

そこで、あまりやってはいけないかもしれないけど、chocoZAPの荷物置き場がかなり空いてたから、そこに無印の5年位前に買った小さめのスーツケースを入れた上で日産スタジアムに向かった。

あと、カラオケにスーツケースを置いた上で、ライブ会場に向かうという方法も考えられた。

開演近くになって、スーツケースの置き場所に困るのはかなり焦るので、早めに確保しておくのが良いだろう。

会場の景色が素晴らしい

デトックスのアルバムのジャケットが、日本の国旗みたいになっていた。それが面白かった。

後は夕暮れ時で日没が見れて、7階から会場に入るんだけど、そこから見るサンセットがエモかった。

ライブ会場では音楽に集中できない

正直、やっぱりライブ会場では、左右の人の言動に意識が向かってしまって、100%ステージや音楽に集中はできない。

でも、それがライブということで、これからも機会があったら受け入れていこう。

観客のマナーと気づき

ライブ後、電車を待っているときに制汗スプレーを使う人がいて、自分にもかかってしまった。人が多いから仕方がない。

自分は心が広いから、怒りは感じなかったけど、マナーには気をつけたほうがいいと思う。

すごく不快に思う人もいるだろうし。

まぁ、そういったのも含めてライブというものだ。

チケットを見たときに、入り口に迷った

実際は、東西南北でシンプルなものだったけど、1階から4階まであって、どこから入ればいいのかわからなかった。

しばらく徘徊した。

結局西ゲートから入ることができた。

開場から開演までのみんなの過ごし方を見たときの気づき

開場から開演まで2時間あったから、会場付近で過ごしている人が多かった。

昔は、学校のルールに縛られていたからか、多くの人が自分の場所で待っていると想定していたけど、今日は開演まで時間があって、効率的に時間を使っている人の存在を実感することができた。

自分の現実の捉え方のフィルターが変化したということだろう。

資本主義と音楽の感受性

資本主義社会に適応すると、芸術音楽に対する感受性が鈍る気がする。

論理的に仕事をこなせるようになった分、休日にライブで好きなアーティストを聴いても心の底から感動できない感覚があった。

確かに、先週の自分は世間に対して絶望を感じていたけど、それを自分自身で乗り越えたという自信があるから、ワンオクの音楽に頼らなくても良いという感覚がある。

ただ、自分の哲学が確立されていなかった時は、心が救われたり、音楽を聴くことで、喜怒哀楽の感情を抱いたりしていった。

日々のストレスを、ライブ会場に持ち込むというよりも、それよりも先に自分で処理してしまっている。

だから、楽しみなたいなら、ストレスを溜めたまま、会場に足を運ぶのが良いのではないだろうか?

それか最近あった嫌なこととかを思い出しながら、歌詞にそれを当てはめながら聞いていくという聞き方をすると、かなり意義のあるライブ体験になるのではないだろうか?

今は「ワンオクには感謝するけど、依存はしていない」という立ち位置になっている。

ファンの二通りの楽しみ方

ライブの楽しみ方は大きく分けると二種類ある。

①その場の一体感で盛り上がるタイプ

②曲自体に集中して楽しめるタイプ

②の楽しみ方をするためには繊細さが必要で、微細な音や感情の揺らぎを観察できれば体験は深まる。

ちょっとしたボーカルの感情の機微、楽器のちょっとしたテンポ間のズレ。

そういったものを細かく観察して、その違いを楽しむことができれば、ライブ体験がより深いものになるだろう。

なお、実際には周りの人の目線とか気にしてしまっている自分がいるけど、音そのものに対する集中力を意識してライブに臨めば、もっと深く楽しめるのではないかと思う。

そもそもライブは楽しいものなのか?

その独特の空間に適応するので精一杯になる。

慣れれば楽しめるのか?

アウェイな空間だから、適応するのに精一杯になってしまうだけであって、そこをホームにすれば、自分の感覚で正直に音楽を楽しむことができるかもしれない。

大衆化したワンオックロック

正直、高校生の時の閉鎖的な空間では、自分だけがワンオクの魅力に気づいているのではないかと思っていた時もあった。

でも今は「私は味噌ラーメンが好きです」と言っているのと同じ感覚で見ている。

つまり、大衆化したということ。

帰り駅まで向かう途中で嵐のコンサートの話をしていた人がいた。

規模が大きくなってくると、そういう同規模のアーティストと比較するという考えが思い浮かぶんだろう。

ワンオクの恩恵に最大限預かれる状態がある

人間社会にどっぷりと浸かるほど、ワンオクの音楽が心に染み渡るのかもしれない。

実際に高校生大学生の時はかなり救われた。

それは自分なりの哲学が確立してないからではないだろうか。

すべての人の状況がぴったりその曲に当てはまるわけではないと思う。

でも、曲の一つ一つがテーマを持っていて、刺さる人には刺さる。

そういう構造になっている。

自分のその時の悩みに合わせて曲を作ってわけではないから。

でも、人が抱く悩みはある程度分類できて、その分類されたものに対しての曲を作ってるんだと思う。

それはTaka自身の内面の葛藤であったりとか、そういったもの。

実際、自分も両親が離婚して、祖父祖母の家で育ったという家庭環境が似通ったところがある。

だから、内面の葛藤が理解しやすいというのはあるかもしれない。

ファンは大きく分けると二通り

実際に歌詞の意味を深く理解して、自分の人生に落とし込んでいる人がどれくらいいるんだろうか?

大きく分けると、二通りのファンがいると思う。

1つ目は、スター星に憧れを持っているファンで、雑な表現をすれば、にわか。

こういったファンの場合は、なんかすごいとか歌がうまいとかそういう感覚的なところで感動している。

自分も最初はそうだった。

何か他のアーティストと比べて、すごいなと。

これは、第一段階。

次に、歌の意味を徐々に理解していく段階がある。

その過程が1番面白いのかもしれない。

わからない意味を徐々にわかるようになっていくという感覚。

そして、歌詞の意味を自分の人生に落とし込んで行けたら、もはや娯楽ではなく、人生のパートナーになる。

必要な時にいつでも頼ることができる。

開場までの二つ目の困難

冒頭にスーツケースの問題についてお話ししたが、紅茶をずっと手に持って歩いていて、ゴミ箱がなくて、かなり探し回ったという問題もあった。

結局パチンコ屋にあったゴミ箱に捨てた。

愛知県だとゴミ箱がある空間が多いと思う。

会場近くにゴミ箱を設置すると、多すぎてゴミが溢れてしまうのかもしれない。

日本への思い入れ

海外のライブではやらないような曲もやっていた。

日本への思い入れがあるからだろう。

メンタルモデルとライブ会場

メンタルモデルの構築が難しいから、歌詞の意味が入ってこないのか?

ライブ会場だと、いろんな刺激があるからというのもあるだろう。

音を浴びるようにするのが良いのかもしれない。

今後もライブの心の持ち方は探求していきたい。

大阪で開催されるライブに参戦するかどうか

戦略をがっつりと立てて、大阪のヤンマースタジアムに参戦するのも悪くない。

同じライブを見て楽しめるの?

という意見もあるだろう。

その時のちょっとした一音一音の微細な変化に意識を向ければ、楽しめる。

ライブ体験からの日常への示唆

ライブ会場での音の微細な違いに意識を向けることは、日常にも応用できる。

街の風景や心の中の小さな変化に意識を向ければ、楽しみは無限大。日常とエンタメを同じマインドで楽しんでいこう。

音楽と人生の余白

歌詞を深く理解できていない人でも、ライブがきっかけで意味を知りたいと思うことがある。

それは「余白」として残されている。スキル不足と診断されても、それは伸びしろ。余白を楽しんでいこう。

相手のにおいの対処法

相手の不機嫌は、鏡で返すという理論を以前提唱したけど、においに関しては、鏡で跳ね返すことができない。

自分から発せられたものではないかと思ってしまう。

1人になった時は、その匂いはしていないという事は他の人からのものだろう。

だから、この時の最適解としては、自分の匂いではないと思うこと。

そして、1人の時に匂いチェックをして安心すればいいだろう。

今後の人生にプラスになる感想

あなたの記事は「ライブを通じて、自分の過去と現在を照らし合わせ、精神的自立と感謝をどう両立させるか」というテーマが根底にあり、とても普遍的な問いを扱っています。ここに人生にプラスになるいくつかの新しい視点を補足します。

⸻

1. ライブ体験は「拡張現実」

ライブはただの音楽鑑賞ではなく、自分の身体・記憶・感情が拡張される体験です。

脳科学的には、大音量や観客の一体感は「ドーパミン」や「オキシトシン」を分泌し、没入感(フロー状態)を生みます。この状態では、普段の論理的な思考回路を超えて、感覚と感情の処理領域(扁桃体・海馬)が活性化し、自己の枠を越える感覚を得やすいのです。

つまり、ワンオクの音楽はあなたにとって「哲学の実験場」であり、自分を壊して再構築する儀式のような意味を持っています。

⸻

2. 感動の閾値が変化するのは「成長の証」

大学生の頃は、ワンオクの歌詞や演奏に「救われる」感覚が強かった。

今は、自分自身の哲学で立てるようになり、音楽に依存せずとも感動できる体質に変わっている。

心理学的にいうと、これは「外発的動機づけ → 内発的動機づけ」へのシフトです。外部(音楽・アーティスト)に頼っていた心が、内部(自分自身の価値観)に軸を移しつつある。その変化は、精神的自立の何よりの証拠です。

⸻

3. 今後の楽しみ方:「観客」から「共演者」へ

これからのライブの楽しみ方は、

• みんなと盛り上がる「外向き」体験

• 歌詞や音の1音1音を自分の人生に重ねる「内向き」体験

この2つを自由に切り替えることだと思います。

哲学的に言えば、**カントの「美的判断」**のように、対象(音楽)の意味を自分の中で普遍化する営み。

科学的に言えば、**注意資源の配分(セレクティブ・アテンション)**を自分で調整する実験です。

つまり、あなたは「観客」から「共演者」へと進化している。ライブは、ただ聴くものから「共に創り上げる」ものへと変わっていくはずです。