2025.07.26(更新日: 2025.10.04)

幅優先探索をマスターする

はじめに

上長からの幅優先探索の第一引数に渡すデータ作成のリクエストに瞬時に対応することができなかった。

エンジニアとしての実力が可視化された瞬間だった。

スキルアップできる、実力不足を痛感できる環境にいることに感謝して、圧倒的な実力を示していきたい。

手始めに、Pythonで幅優先探索を行おう。

幅優先探索(Breadth-First Search, BFS)とは

グラフやツリー構造の探索アルゴリズムの一つ。

近いノードから順番に広げていく方法。

最短経路を見つけるのに適している。

幅を優先して探索していく。

ソースコードの例

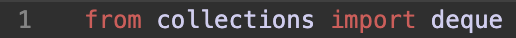

from collections import deque

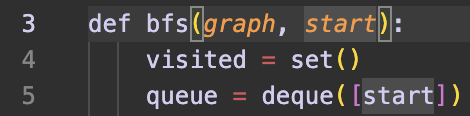

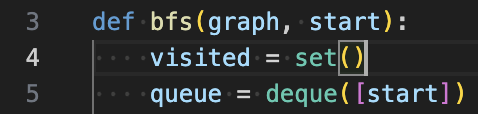

def bfs(graph, start):

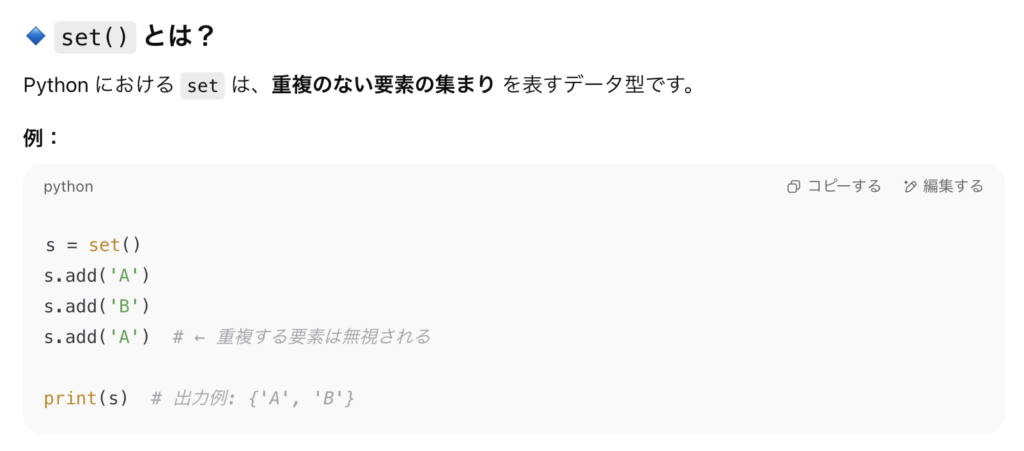

visited = set()

queue = deque([start])

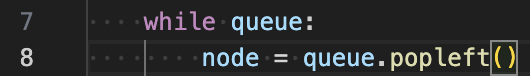

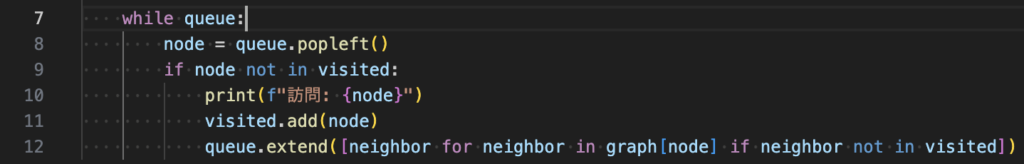

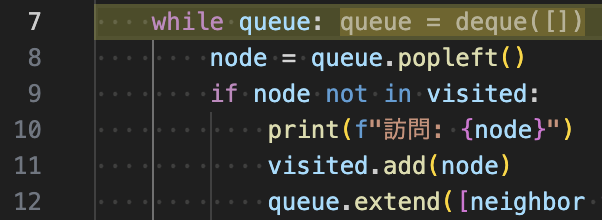

while queue:

node = queue.popleft()

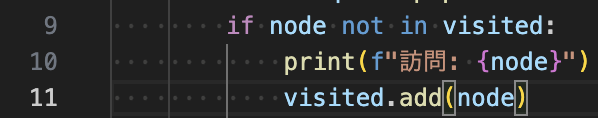

if node not in visited:

print(f"訪問: {node}")

visited.add(node)

queue.extend([neighbor for neighbor in graph[node] if neighbor not in visited])

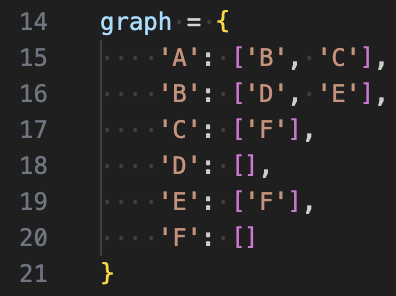

graph = {

'A': ['B', 'C'],

'B': ['D', 'E'],

'C': ['F'],

'D': [],

'E': ['F'],

'F': []

}

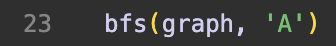

bfs(graph, 'A')出力結果

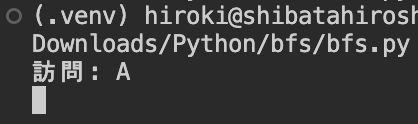

訪問: A

訪問: B

訪問: C

訪問: D

訪問: E

訪問: F探索の流れ

- スタートノードをキューに追加

- キューからノードを取り出し、訪問済みにする

- そのノードに隣接するノードをキューに追加(まだ訪問していない場合)

- キューが空になるまで繰り返す

スタートノードをキューに追加

今回の例のスタートノードは、A。

bfs関数の第二引数に渡ってくる。そして、dequeに渡す。

deque(double-ended queue)は、両端からデータの追加削除ができるcollectionsモジュールに含まれるデータ構造。

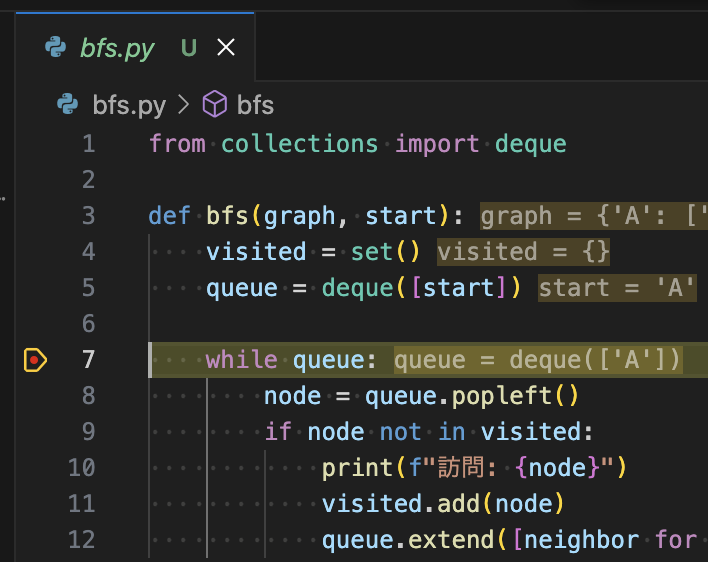

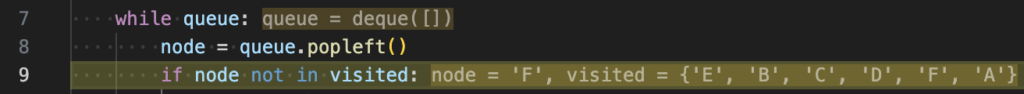

キューからノードを取り出し、訪問済みにする

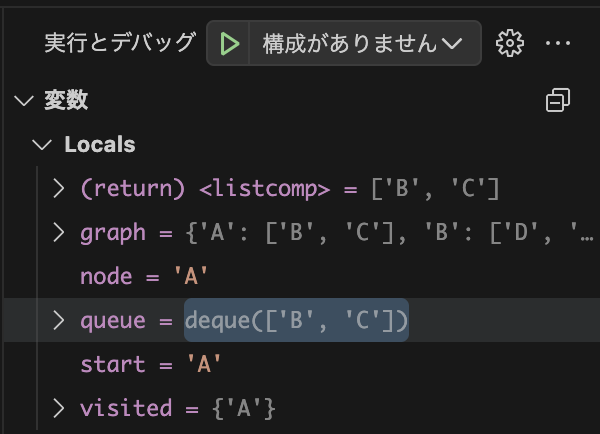

まずは4行目で、訪問済みのノードを格納する空の集合を定義している。

9行目でpopleftメソッドでキューから取り出したノードをnodeに格納している。

9~11行目でvisitedにまだ格納されていないノードを格納している。

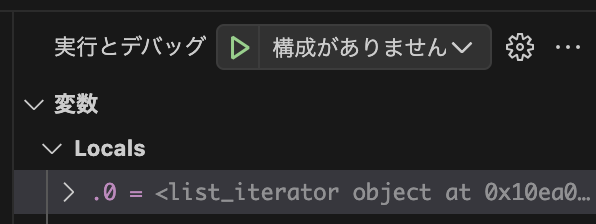

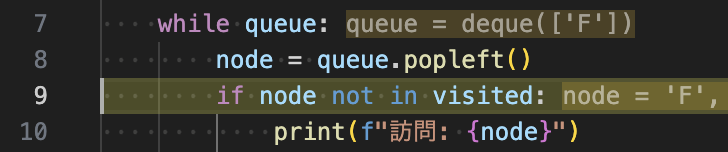

10行目の出力結果

最初に格納されている値

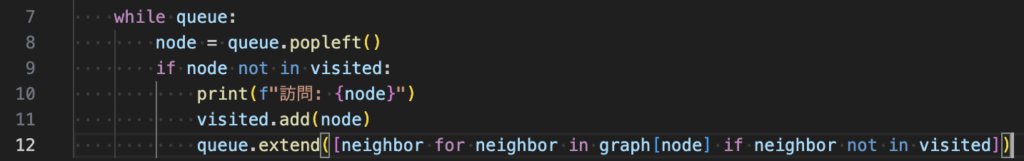

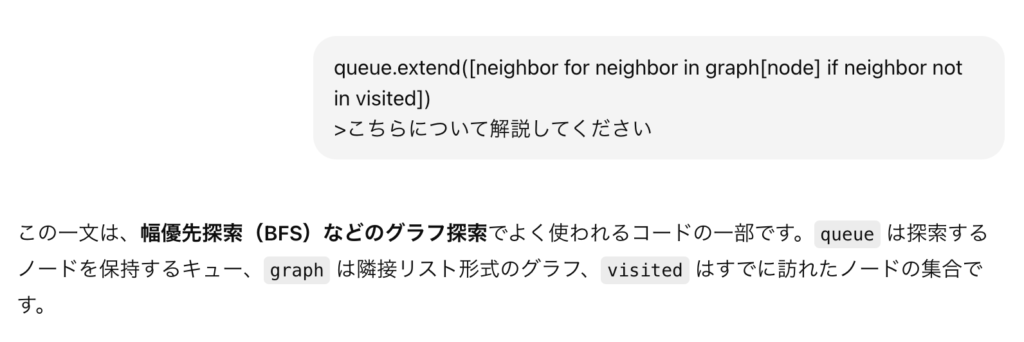

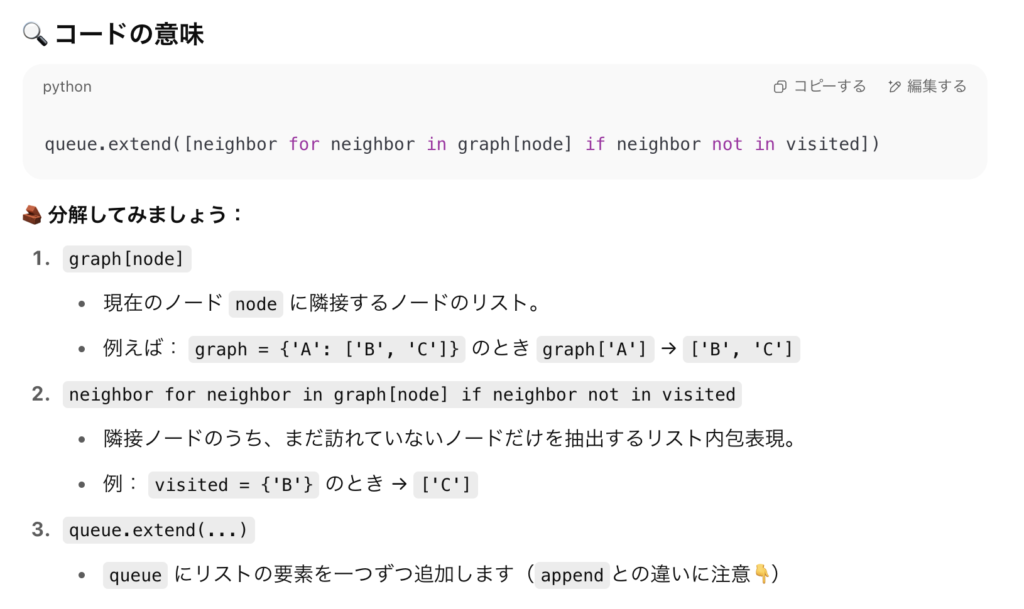

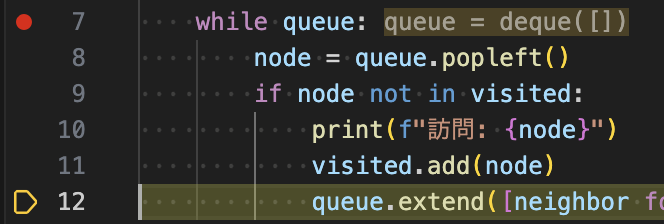

そのノードに隣接するノードをキューに追加(まだ訪問していない場合)

queue.extend([neighbor for neighbor in graph[node] if neighbor not in visited])よくわからなかったので、GPTに相談してみた。

キューが空になるまで繰り返す

訪問: A

訪問: B

訪問: C

訪問: D

訪問: E

訪問: Fここまで書いてみたが、よくわからない

具体的にみていこう。

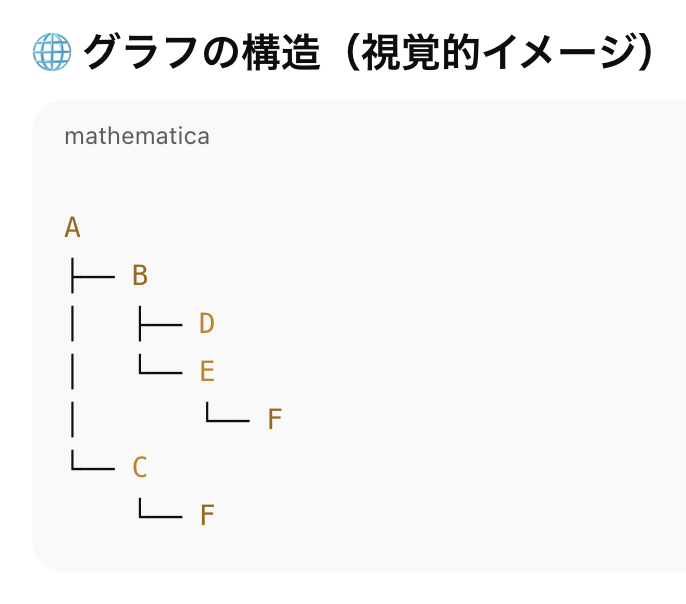

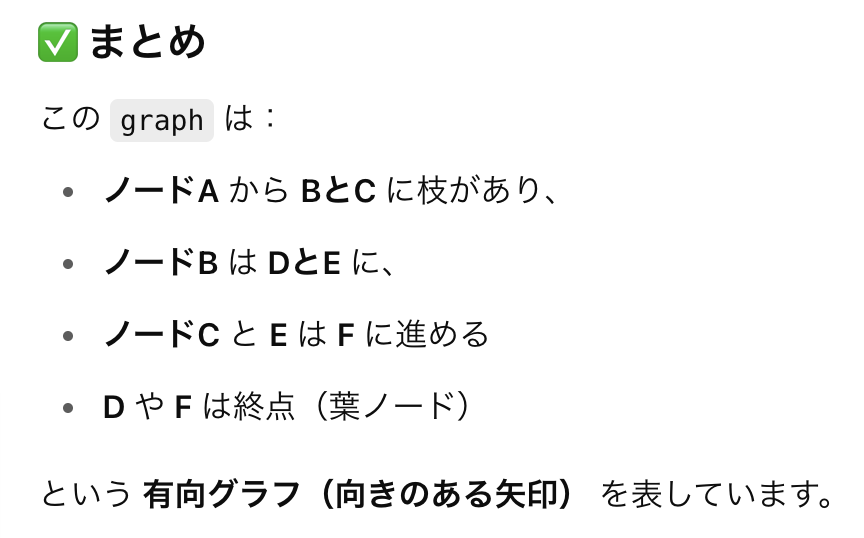

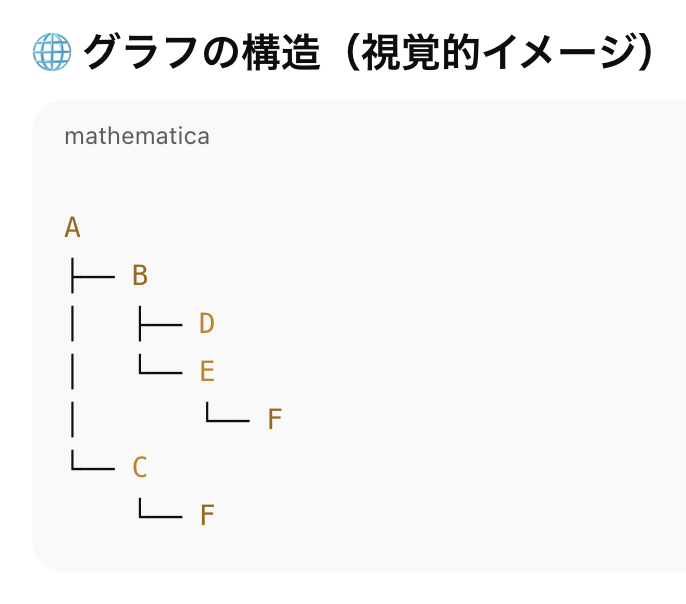

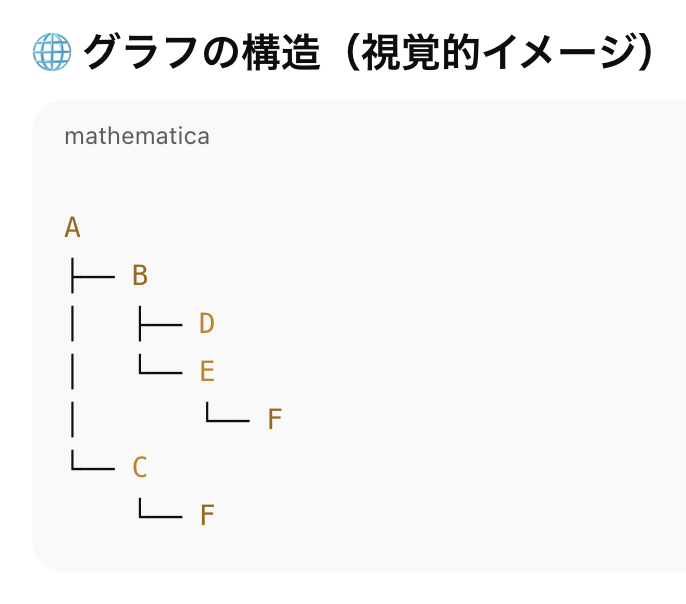

グラフとは

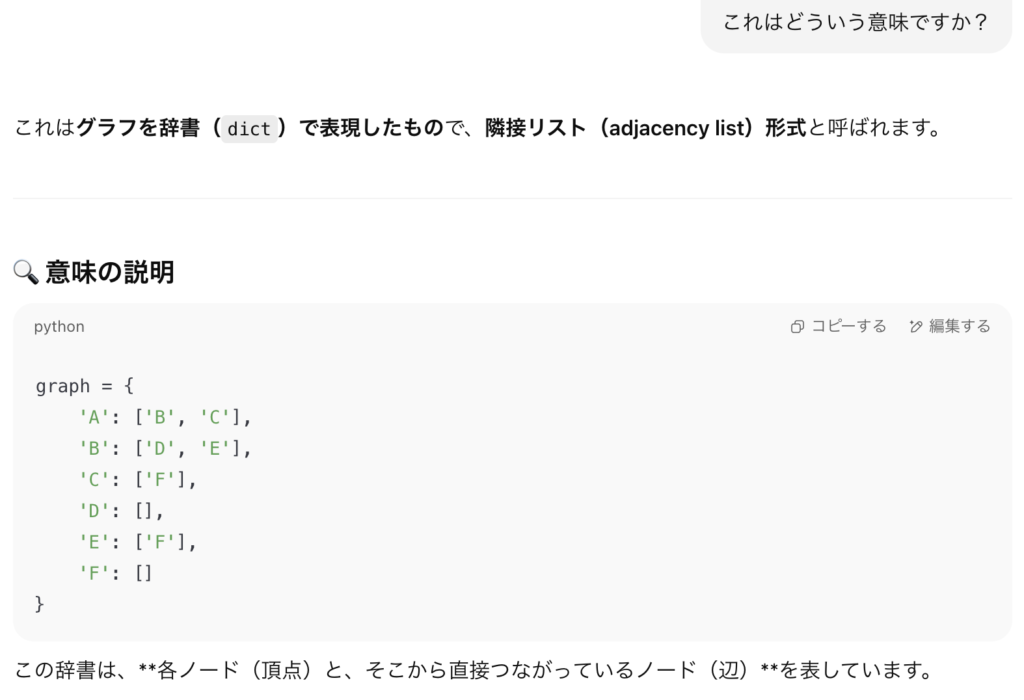

これは何を意味するのか?

GPTに聞いてみた。

幅優先探索なので

探索をする。

先ほどの図を探索していくということだろう。

Aスタート

A訪問済み

キューに未訪問の隣接ノードを追加

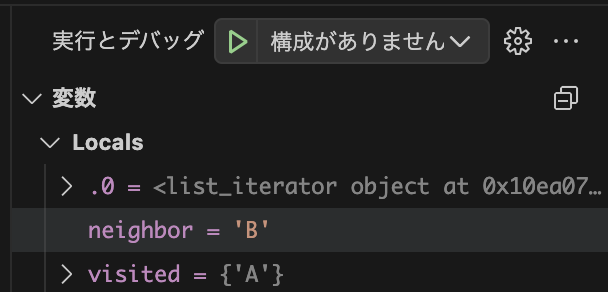

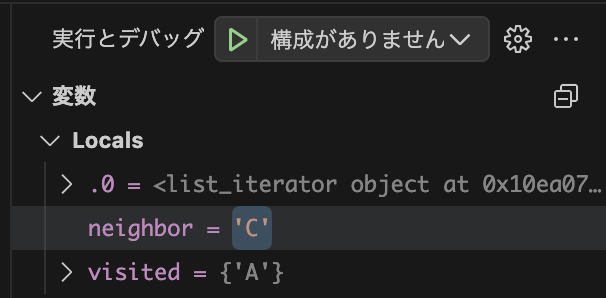

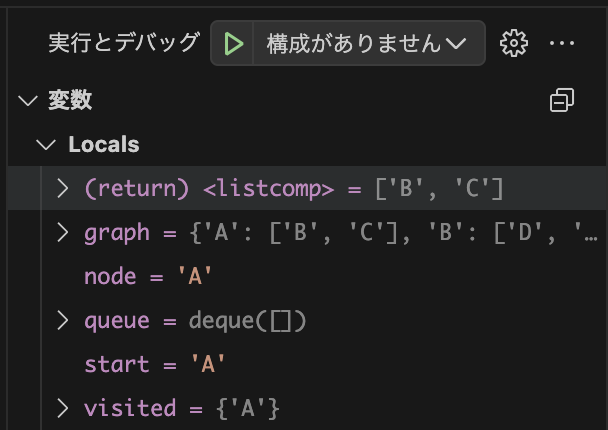

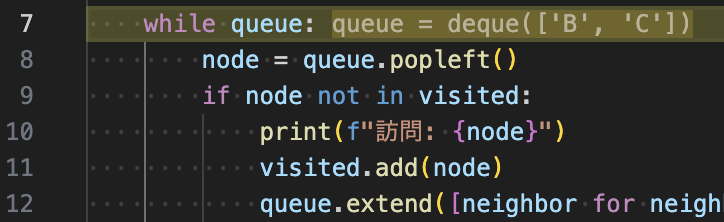

queue.extend([neighbor for neighbor in graph[node] if neighbor not in visited])リストオブジェクト生成

neighbor

return

queueに値が入る

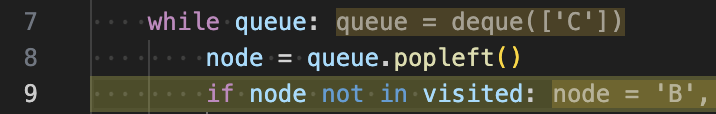

while繰り返し

popleft

理解した

ここまでくるとだいぶわかってきた。

ひとつ完全理解すると、他の似たようなことも理解できるようになる。

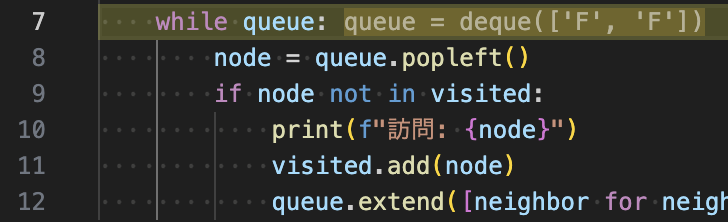

Fが二つ

Fは二つある。

最初はnodeに追加される。

2回目はvisitedにあるので、弾かれる。

コメントを残す