2025.07.26(更新日: 2025.10.04)

幅優先探索で最短経路を求める

はじめに

前回は、プレーンな幅優先探索を行なった。

今回やりたいのは、最短経路探索。

ブラックボックスをいかに使いこなすか

人体の仕組みをはじめとして、ブラックボックスになっていることは多い。

その中身を知ろうとすると、膨大な時間がかかる。

プログラミングにおける関数も中身を知らなくても、入力(引数)と出力(戻り値)だけ意識すれば、うまく組み合わせることで、プログラムを作成していける。

最短経路検索の関数

from collections import deque

def bfs_shortest_path(graph, start, goal):

queue = deque([[start]]) # キューに「経路のリスト」を入れる

visited = set() # 訪問済みノード

while queue:

path = queue.popleft() # 現在の経路

node = path[-1] # 現在のノード

if node == goal:

return path # 最短経路が見つかった!

if node not in visited:

visited.add(node)

for neighbor in graph[node]:

new_path = path + [neighbor] # 新しい経路を作成

queue.append(new_path)

return None # 経路が見つからなかった場合

# 使用例

graph = {

'A': ['B', 'C'],

'B': ['D', 'E'],

'C': ['F'],

'D': [],

'E': ['F'],

'F': []

}

start_node = 'A'

goal_node = 'F'

shortest_path = bfs_shortest_path(graph, start_node, goal_node)

print("最短経路:", shortest_path)実行結果

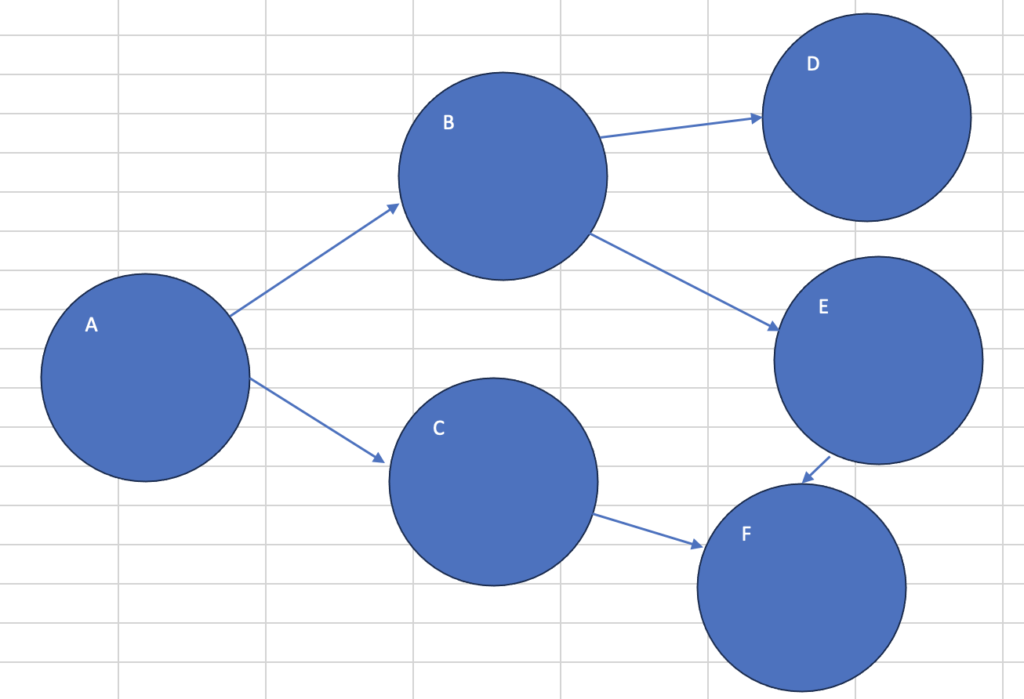

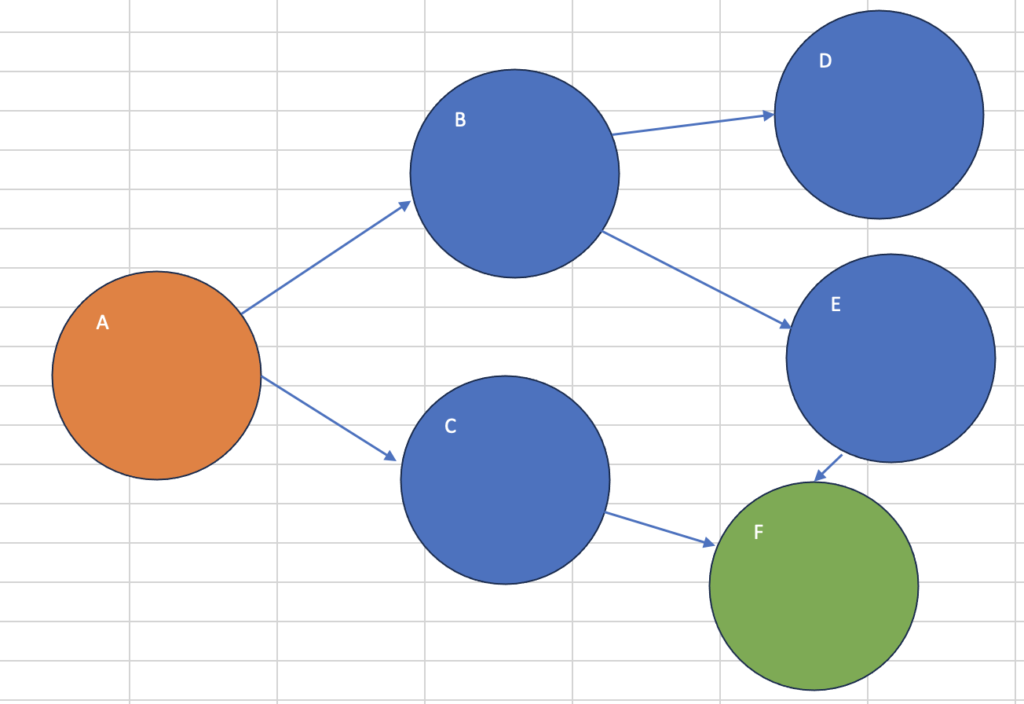

最短経路: ['A', 'C', 'F']グラフのイメージ

Aがスタート、Fがゴール

最短経路は、A→C→F。

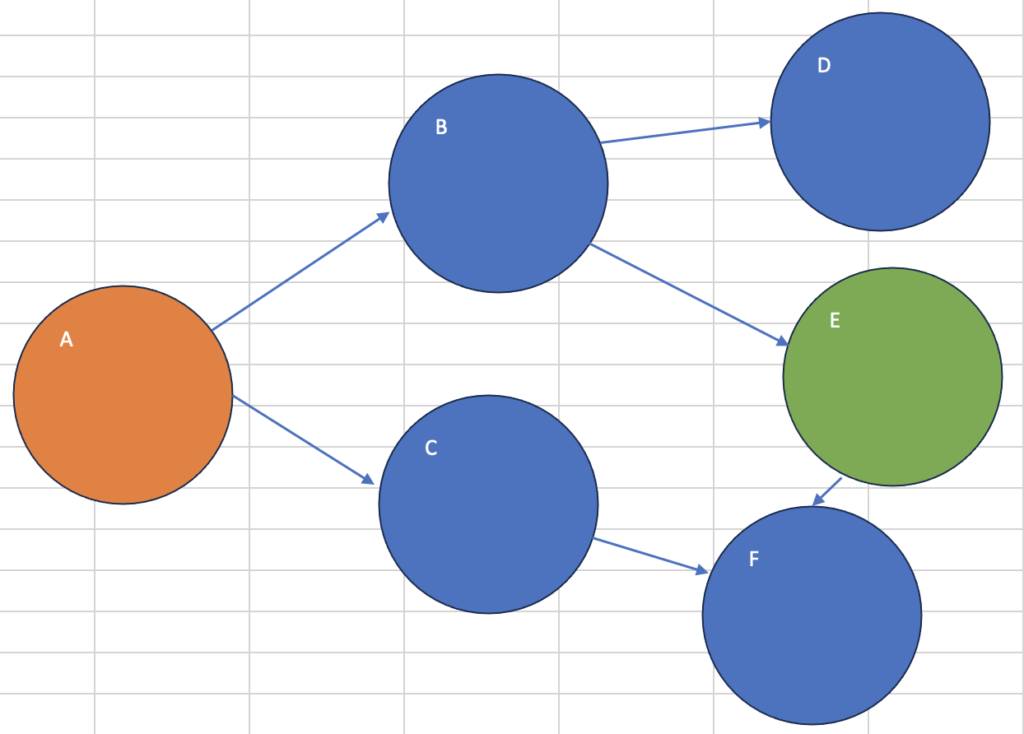

Aがスタート、Eがゴール

start_node = 'A'

goal_node = 'E'

shortest_path = bfs_shortest_path(graph, start_node, goal_node)

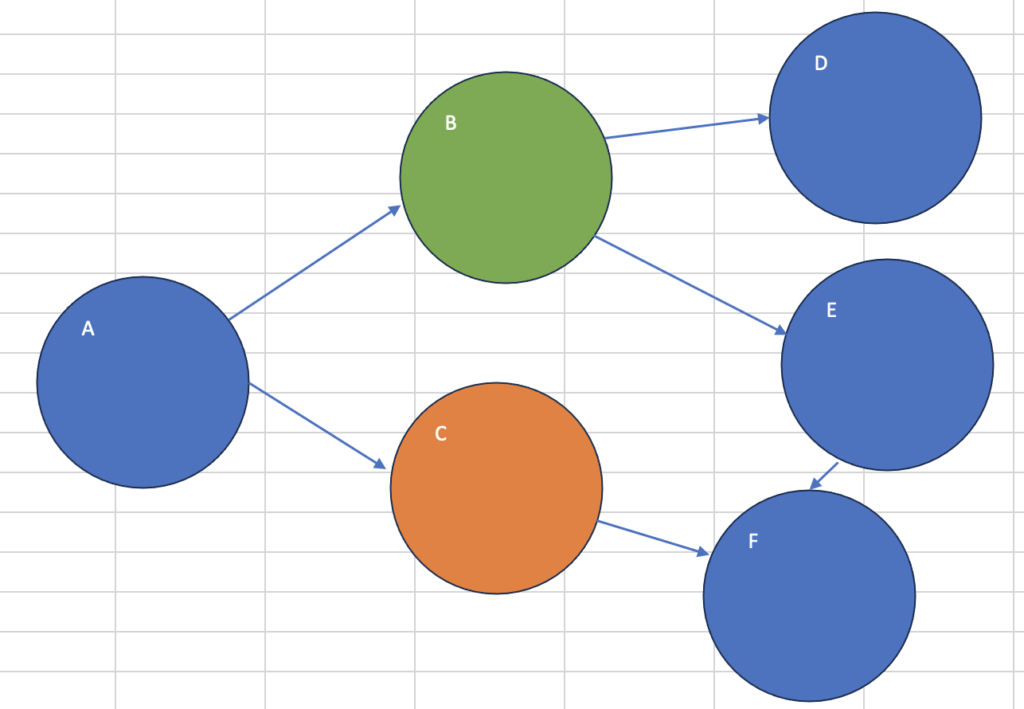

print("最短経路:", shortest_path)最短経路: ['A', 'B', 'E']Cがスタート、Bがゴール(異常系)

start_node = 'C'

goal_node = 'B'

shortest_path = bfs_shortest_path(graph, start_node, goal_node)

print("最短経路:", shortest_path)最短経路: None

コメントを残す